心包积液穿刺引流的引流量控制临床指南

基于2022-2025年国内外最新指南及临床研究

首次穿刺引流量

严格控制在100-200 mL以内,避免心包腔内压力骤降

第一天引流量

总量上限1000 mL,分次完成,密切监测生命体征

后续每日引流量

常规控制300-500 mL/日,总量700-1000 mL为宜

引流量控制原则

1

首次穿刺引流量

推荐量:100-200 mL(理想范围100 mL)。过量引流可能导致心包腔内压力骤降,引发复张性肺水肿或心脏急性扩张。

例外情况:

-

① 紧急心脏压塞:首次可引流50-100 mL以缓解症状,后续分次完成。

-

② 抽出鲜血:立即停止操作,警惕心脏损伤。

2

第一天引流量

总量上限:1000 mL,尤其在症状显著(如呼吸困难、低血压)时,但需分次完成(如首次100 mL后,间隔数小时再引流300-500 mL/次)。

风险控制:

每引流300-500 mL需暂停,评估血压、心率及氧饱和度,出现胸痛、咳嗽或血压下降时立即终止。

3

后续每日引流量

常规控制:300-500 mL/日,每日总量700-1000 mL为宜。

长期置管管理:

-

① 每日引流量>1000 mL时需评估病因(如肿瘤性积液增长快)。

-

② 积液减少至<50 mL/日且超声确认无残留后拔管。

操作安全核心要点

影像引导必要性

超声实时引导穿刺成功率>97%,可避开心肌、冠状动脉及胸膜。盲穿并发症风险高(死亡率达6%)。

引流速度控制

缓慢抽吸,避免负压过大,推荐使用三通阀调节流速。

血流动力学监测

持续监测ECG、血压、血氧;术后卧床6小时,24小时严密观察。

特殊情况处理

①

恶性肿瘤性积液

引流后需腔内注射药物(如顺铂),减少复发。

②

结核性或脓性积液

长期置管联合抗生素/抗结核治疗,预防心包缩窄。

③

凝血障碍者

血小板<50,000/mm³时视为相对禁忌,需纠正后操作。

急诊科实践建议

1

指征把握

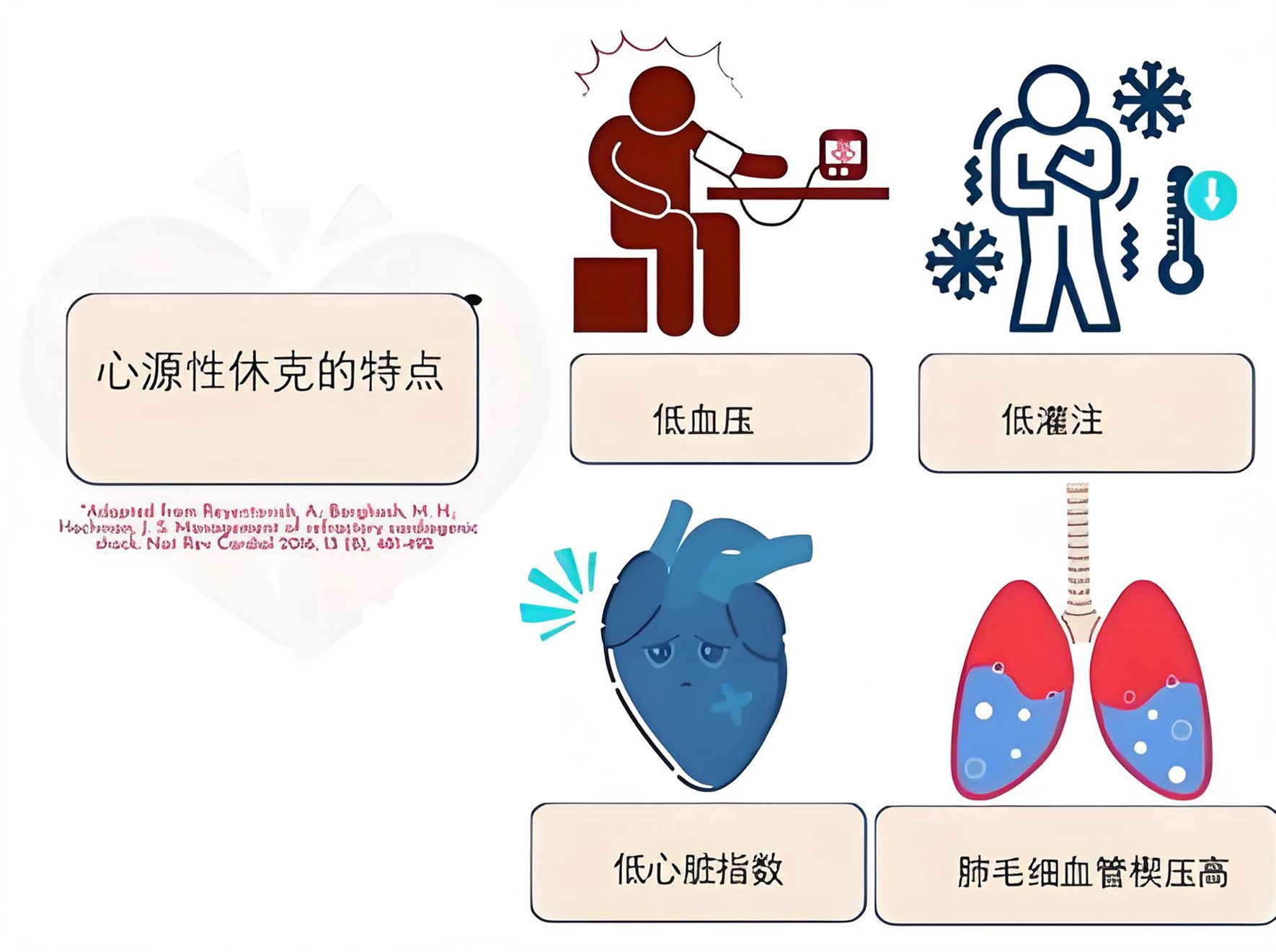

心脏压塞(Beck三联征/超声见右心室塌陷)或积液量>500 mL伴进行性呼吸困难时需紧急引流。

2

团队协作

双人操作模式(一人超声引导,一人穿刺)提高安全性。

3

并发症应对

-

① 肺水肿:利尿剂+氧疗

-

② 迷走反射(心动过缓/低血压):阿托品+扩容

.jpg)

评论0