2025版IHCA”一医三护”团队复苏标准化流程

一、团队分工原则

1. 急诊医师(指挥者)

- 主导整体流程,负责周期性心律分析、除颤决策、高级气道管理、用药指令

- 持续评估复苏质量(如ETCO₂监测)

2. 护士A(按压者)

- 专职胸外按压及轮换(每2分钟或疲劳时)

- 操作心肺复苏机(如有)

3. 护士B(气道/设备护士)

- 球囊通气(按压暂停期间)、准备气管插管设备

- 管理呼吸机CPRV模式参数

4. 护士C(药物/通路护士)

- 建立静脉通路(首选肘前静脉)并给药

- 连接除颤电极片、执行化验医嘱

二、操作顺序与细节要点

0-2分钟:启动基础生命支持

① 胸外按压

- 按压标准:

- 速率100-120次/分钟,深度5-6cm(实时反馈装置监测)

- 允许胸廓完全回弹,中断<10秒

- 分工:护士A立即开始按压,护士B准备球囊

- 特殊情形:

- 疑似颈椎损伤者采用轴线翻身

- 肥胖患者使用脚踏板增加按压深度

② 球囊通气

- 按压:通气=30:2(未建立高级气道前)

- 潮气量500-600ml(避免过度通气),每次通气1秒

③ 连接除颤电极片

- 在首次按压期间同步粘贴电极片(前-侧位)

- 分析心律需在按压暂停≤10秒内完成

2-5分钟:高级生命支持

④ 建立静脉通路

- 首选18G以上留置针(肘前/颈外静脉)

- 药物流程:

- 肾上腺素:1mg IV/IO,每3-5分钟重复(不可电击心律立即给药)

- 胺碘酮:首剂300mg IV,第二剂150mg(顽固性室颤/无脉性室速)

- 碳酸氢钠:仅用于明确代酸/高钾血症(1mEq/kg)

⑤ 除颤

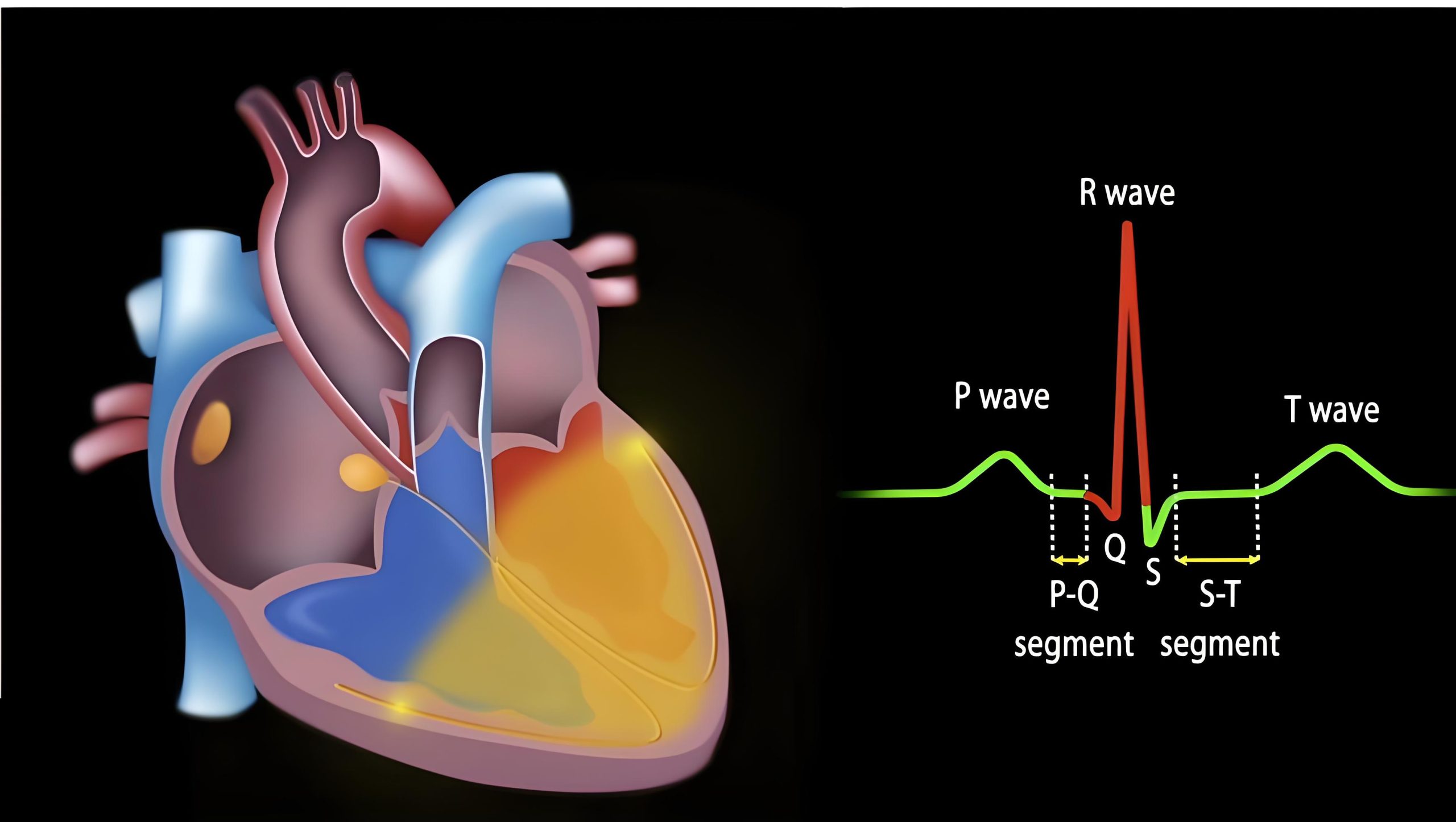

- 可电击心律(室颤/无脉性室速):

- 双相波120-200J,单相波360J

- 除颤后立即恢复按压,2分钟后再评估

- 不可电击心律:持续按压+肾上腺素,每2分钟复评

⑥ 启用心肺复苏机

- 适应症:转运中复苏、人力不足、按压质量下降

- 参数设置:按压深度自适应,频率100次/分钟

5-10分钟:高级干预

⑦ 气管插管

- 时机:自主循环未恢复且需持续通气支持

- 操作要点:

- 使用视频喉镜减少中断时间

- 确认导管位置(ETCO₂波形+听诊)

- 呼吸机设置:CPRV模式,FiO₂ 100%,PEEP 5-10cmH₂O

⑧ 化验与监测

- 即时检验(POCT):

- 血气分析(乳酸、pH值)、电解质、心肌酶

- 床旁超声(E-FAST评估病因)

- 持续监测:

- ETCO₂(目标>10 mmHg预示ROSC可能)

- 动脉内血压监测(维持MAP≥65mmHg)

10分钟后:病因管理

⑨ 病因分析与决策

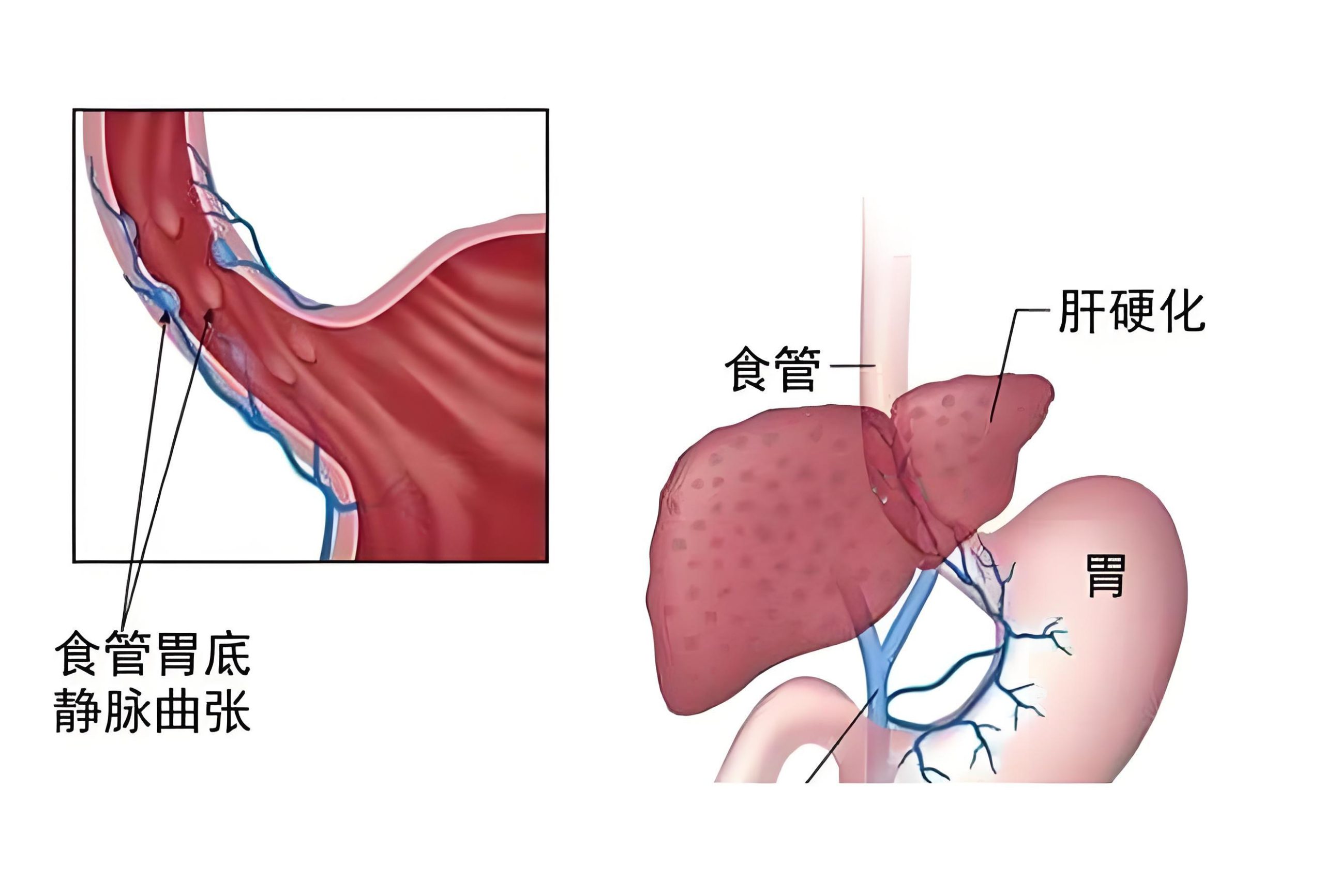

- H’s and T’s鉴别:

- 低血容量、缺氧、酸中毒、高钾血症

- 张力性气胸、心包填塞、肺栓塞

- 特殊处理:

- STEMI患者启动心导管团队

- 创伤患者联合外科团队

三、复盘关键点

1. 质量控制指标:

- 胸外按压分数(CCF)>80%

- 肾上腺素给药间隔≤5分钟

2. 团队协作:

- 使用ISBAR模式交接信息(如:心律变化、用药时间)

3. 终止标准:

- 持续>30分钟无ROSC+ETCO₂<10 mmHg

- 存在不可逆死亡征象(如尸斑)

四、文献依据更新

- 2025版强调早期肾上腺素优先于气管插管(不可电击心律)

- 双序贯除颤(Dual Sequential Defibrillation)仍为试验性治疗,限于难治性室颤

- 亚低温治疗(TTM)启动时机:ROSC后2小时内,目标32-36℃维持24小时

注:本流程整合AHA 2025生存链第六环节”复原”理念,需结合本院资源配置动态调整

评论0